König Konrad I. – Jahre der Konradiner

Konrad I. wurde um das Jahr 881 als „der Jüngere“ geboren. Ab 910 war er Herzog von Franken und regierte schließlich von 911 bis 918 das Ostfränkische Reich.

Konrad I. schaffte es zwar als mächtiger Provinzfürst auf den Thron. Er hatte jedoch keine Kinder, so dass nach seinem Tod eine neue Dynastie zur Königslinie werden konnte.

König Konrad I. war deshalb ein Bindeglied zwischen den fränkischen Karolingern und den bereits in Sachsen aufsteigenden Liudolfingern. Diese wurden später als Ottonen bekannt und dann bereits der deutschen Geschichte zugeordnet.

Die Herrschaft von Konrad I. selbst war von zahlreichen Adelsfehden wie mit seinem späteren Nachfolger Heinrich I. oder auch Herzog Arnulf dem Bösen von Baiern geprägt. Darüber hinaus litt das Ostfränkische Reich unter der wachsenden Bedrohung durch Ungarneinfälle.

Konrad I. war jedoch außerstande, das schwache Militär zu reformieren und sein Reich zu verteidigen. Im Jahr 913 verlor er dann auch noch Lothringen an Westfranken und damit auch sein Ansehen in der germanischen Kriegergesellschaft.

Fränkische Geschlecht der Konradiner

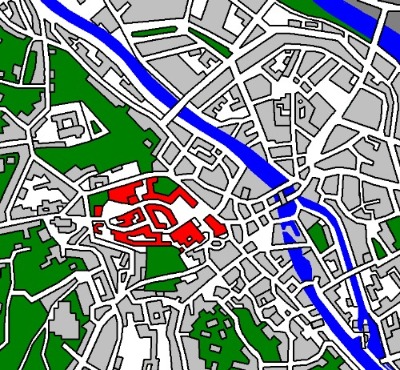

Die nach König Konrad I. benannten Konradiner waren ein fränkisches Adelsgeschlecht. Ihr ursprüngliches Kerngebiet lag im Raum Trier und verschob sich dann nach Hessen und Thüringen.

Graf Gebhard im Lahngau (832–879)

Der Ahnherr der fränkischen Konradiner war Graf Gebhard im Lahngau. Das war ein frühmittelalterlicher Gau an der mittleren und unteren Lahn in den heutigen Bundesländern Hessen und Rheinland-Pfalz.

Gebhard im Lahngau war wohl ein Sohn des kaiserlichen Günstlings Odo von Orléans. Dabei handelte es sich um einen hochrangigen und vor allem sehr treuen Gefolgsmann der karolingischen Dynastie, der sogar entfernt mit Karl dem Großen verwandt war.

Die Vorfahren von Konrad I. hielten dann auch Karls Nachfolger Ludwig dem Frommen die Treue. Sie blieben vor allem auch während dessen beiden Absetzungen loyal und waren hochrangige Gesandte in dieser Zeit.

Graf Gebhard gelang es trotz der verfahrenen Situation ein gutes Verhältnis zum kommenden Herrscher Ludwig dem Deutschen zu erhalten. Deshalb konnte das Geschlecht über die Teilung des Fränkischen Großreiches im Vertrag von Verdun von 843 hinaus gedeihen.

Graf Udo im Lahngau und seine Söhne

Graf Udo im Lahngau war ein Sohn von jenem Gebhard. Die Lebensdaten von Udo sind nicht genau bekannt. Aber er beteiligte sich 861 an einer vergeblichen Verschwörung gegen den inzwischen regierenden Ludwig den Deutschen.

In der Folge mussten Udo und seine Brüder zeitweilig zu Karl dem Kahlem in das Westfränkische Reich fliehen. Dank ihrer verwandtschaftlichen Beziehungen zu Königin Irmentrud erhielten sie im Westreich aber Güter und Lehen.

Nach dem Tod von Ludwig dem Deutschen kam es jedoch zur Rehabilitation. Im Jahr 879 wurde Udo im Lahngau im Gründungsbrief des Stifts St. Severus in Gemünden erwähnt.

Graf Udo im Lahngau hatte darüber hinaus vier Söhne, die die Machtbasis der Konradiner im Ostfränkischen Reich dann immer weiter ausbauten. Ihre Zeit begann, nach dem die unglückliche Herrschaft von Karl III. dem Dicken im Jahr 887 durch den Putsch des Arnulf von Kärnten ihr Ende fand:

- Konrad der Ältere war der Vater des späteren Königs Konrad I. „dem Jüngeren“. Aber er war vor allem auch ein enger Gefolgsmann des vorletzten Karolingers im Ostreich Arnulf von Kärnten. Das zahlte sich aus. Zunächst war Konrad der Ältere Graf im Oberlahngau (ab 886), dann noch im Wormsgau (ab 886), im Hessengau (ab 897), im Götzfeldgau (ab 903) und schließlich noch in der Wetterau (ab 905). Außerdem wurde Konrad der Ältere nach dem Sturz des Babenberger Markgrafen Poppo von Thüringen im Jahr 892 auch mit dessen Nachfolge betraut. Allerdings setzten sich dort nach und nach die Liudolfinger durch, die man jedoch besser als Ottonen kennt.

- Eberhard wurde der Graf im Niederlahngau. Die genaue Grenze zum Oberlahngau ist nicht bekannt, verlief jedoch wahrscheinlich irgendwo bei Weilburg.

- Gebhard wurde zunächst Graf im oberen Rheingau. Ab 904 war er Herzog von Lothringen und übte dieses Amt als eine Art Statthalter des Königs zusammen mit Graf Reginhar, dem Ahnherr der Reginaren, aus. Dabei handelte es sich um ein weiteres sehr bedeutendes Geschlecht des Mittelalters. Die Reginaren regierten sogar noch bis zum Jahr 1918 als Haus Hessen und existieren bis heute.

- Rudolf I. war ab 892 der Bischof von Würzburg und damit auch ein weltlicher Machtfaktor in Mainfranken.

Darüber hinaus war Oda oder auch Uta aus dem weiteren Kreis der Konradiner mit dem ostfränkischen König Arnulf von Kärnten verheiratet. Sie selbst war damit nicht nur Königin, sondern auch römische Kaiserin und die Mutter des Thronfolgers.

Die Konradiner gehörten damit zu den einflussreichsten Familien im Ostfränkischen Reich, als der vorletzte Karolinger Arnulf von Kärnten am 08. Dezember 899 in Regensburg verstarb. Etwa zwei Monate später wurde dann sein erst sechsjähriger Sohn Ludwig das Kind im oberfränkischen Forchheim gekrönt.

Ludwig das Kind – letzter Karolinger im Osten

Ludwig IV. „das Kind“ kam im Herbst 893 auf die Welt. Er war zwar der einzige legitime Nachfolger, aber auch schwächlich und häufig krank.

Darüber hinaus konnte Ludwig IV. als unmündiges Kind im Alter von sechs Jahren natürlich noch keine Regierung führen. Deswegen setzten ihn einige ostfränkische Fürsten am 04. Februar 900 wohl sogar ganz gerne auf den Thron.

Die tatsächliche Macht lag bei einflussreichen Beratern, allen voran den Bischöfen Hatto von Mainz und Salomo III. von Konstanz. Diese setzen die Begünstigung der Konradiner fort, was schließlich zu einem großen Konflikt mit den Babenberger führte.

Die Babenberger waren ein Grafengeschlecht aus dem heutigen Bamberg. Außerdem gingen wahrscheinlich auch die Grafen von Schweinfurt aus dieser Linie hervor.

Babenberger Fehde der Konradiner

Der Konflikt zwischen den Konradinern und den Babenbergern war zum Zeitpunkt der Krönung von Ludwig dem Kind bereits ein altes Thema. Die Herren aus dem heutigen Bamberg hatten nämlich ursprünglich zu Karl III. dem Dicken gehalten, der gegen Ende des Jahres 887 von Arnulf von Kärnten abgesetzt wurde.

Auf Babenberger-Seite standen drei Neffen des Markgrafen Poppo von Thüringen. Außerdem wurden sie von den sächsischen Liudolfingern unterstützt, die später als Ottonen bekannt wurden:

- Heinrich († 902)

- Adalhard († 902)

- Adalbert († 906)

Auf Konradiner-Seite waren die vier Söhne von Graf Udo im Lahngau mit der königlichen Rückdeckung durch Arnulf von Kärnten:

- Konrad der Ältere († 906)

- Eberhard († 902)

- Gebhard († 910)

- Rudolf († 908)

Umgehend nach seiner Machtübernahme begann Arnulf von Kärnten, den Babenbergern Gebiete zu nehmen und an loyale Gefolgsleute wie die Konradiner zu verteilen.

Absetzung des Poppo von Thüringen (892)

Bereits 892 erlebte die Fehde mit der Absetzung des Babenberger Markgrafen Poppo von Thüringen einen ersten Höhepunkt. Dessen Position erhielt Konrad der Ältere und in diesem Zusammenhang wurde Rudolf zum Bischof von Würzburg.

Belagerung der Babenburg (902)

Nach dem Tod des Arnulf von Kärnten wurde der sechsjährige Ludwig das Kind Anfang 900 neuer König und die Babenberger Fehde nahm langsam wieder Fahrt auf. Zwei Jahre später kam es zu einer ersten offenen Schlacht.

Die Konradiner belagerten zunächst die Babenburg auf dem Bamberger Domberg. Die Anlage wurde in diesem Zusammenhang erstmals erwähnt. Archäologische Ausgrabungen haben jedoch gezeigt, dass der Bereich bereits seit dem 6. Jahrhundert besiedelt war.

Spätestens seit dem 9. Jahrhundert verfügte die Babenburg über eine Mauer und war das Machtzentrum des örtlichen Adelsgeschlechts. Die Kämpfe um die Anlage verliefen zu Gunsten der Konradiner und endeten sehr blutig.

Gleich drei (Heinrich, Adalhard und Eberhard) der sieben Hauptbeteiligten kamen ums Leben. Das schicksalhafte Ende von Adalhard ist sogar im Detail überliefert: Er verlor durch einen Hieb zunächst sein linkes Auge, wurde dann gefangen genommen und vom Konradiner Gebhard persönlich erschlagen.

Doch Adalbert setzte den Kampf fort. Mit der Hilfe des befreundeten Graf Egino konnte er sogar Würzburg erobern und den Konradiner Bischof Rudolf vertreiben.

Schlacht bei Fritzlar (905)

Auf einer Reichsversammlung in Forchheim im Juni 903 stellte sich die Mehrheit des Adels hinter die Konradiner. Aber Adalbert kontrollierte faktisch den östlichen Teil von Franken.

Im selben Jahr wurde Gebhard vom König zum Herzog von Lothringen ernannt. Dort entwickelte sich jedoch Widerstand unter der Führung des Geschlechts der Matfriede. Diese ebenfalls sehr bedeutende Linie wird manchmal auch Gerhardiner genannt, ist aber seit dem 18. Jahrhundert besser bekannt als das Haus Habsburg-Lothringen.

Möglicherweise aufgrund einer Absprache begannen 905 neue Angriffe. Lothringer erhoben sich und der Babenberger Adalbert drang von Osten kommend im heutigen Hessen ein.

Damit betrat auch der spätere König Konrad I. „der Jüngere“ nun die große Bühne. Er schlug im Auftrag seines Onkels Gebhard den Aufstand in Lothringen nieder.

Parallel stellten sich sein Vater Konrad der Ältere und der Onkel Gebhard dem Babenberger in der Schlacht bei Fritzlar am 27. Februar 905. Der zeitgenössische Geschichtsschreiber Regino von Prüm schrieb hierzu:

„Während dies in Lothars Reich geschah, hatte der ältere Konrad mit einer großen Schar zu Fuß und zu Ross sein Lager in Fritzlar in Hessen, indem er häufige Einfälle Adalberts argwöhnte; sein Bruder Gebehard aber erwartete mit allen, die er hatte an sich ziehen können, in der Wetterau den plötzlichen Einbruch eben jenes Adalberts. […] Als dies Konrad zu spät erkannte, teilt er seine Gefährten in drei Haufen und rückte ihm ohne Zögern entgegen; […] stürzte er sich selbst mit der dritten Schar, seine Kameraden anfeuernd, auf die Widersacher, aber schon beim ersten Angriff wurde er mit vielen Wunden bedeckt und starb. Adalbert trug den Sieg davon, verfolgte mit seinen Gefährten die Fliehenden und streckte eine zahllose Menge, hauptsächlich solche zu Fuß, mit dem Schwerte nieder. Indem er darauf drei Tage hintereinander jene ganze Landschaft durchstreifte, richtete er durch Mord und Plünderung alles zu Grunde. Als dies vollbracht war, kehrte er mit seinen Genossen, die mit Kriegsbeute und unermesslichem Raube beladen waren, in die Feste Bamberg zurück. Dieses Blutbad ereignete sich aber am 27. Februar.“

Trotz der Niederlage behaupteten sich die Konradiner jedoch als zentrale Akteure im politischen Betrieb. Der Babenberger Adalbert musste sich vor einer von König Ludwig dem Kind unterstützten Übermacht in die Burg Theres bei Haßfurt zurückziehen.

Dort wurde er unter der Führung des Erzbischofs Hatto von Mainz belagert. Nachdem sein wichtigster Verbündeter Graf Egino die Seite wechselte oder vielleicht auch dank einer List geriet Adalbert schließlich in Gefangenschaft. Der Babenberger wurde dann als Hochverräter verurteilt und am 09. Oktober 906 geköpft.

Machtgewinn von Konrad dem Jüngeren

Nach dem Ende der Babenberger Fehde im Herbst 906 waren die Konradiner das mächtigste Geschlecht im Ostfränkische Reich. Darüber hinaus brachten sie sich als Verwandte der Karolinger auch legitimatorisch in Stellung.

Der spätere König Konrad I. war als ältester und seit 906 auch militärisch bewährter Erbe von Konrad dem Älteren in einer zentralen Position. Darüber hinaus profitierte er von dem frühen Tod seiner beiden verbliebenen Onkel jeweils bei Kämpfen gegen die Ungarn:

- Bischof Rudolf von Würzburg wurde am 03. August 908 in Thüringen getötet.

- Gebhard starb zwei Jahre später vor Augsburg.

Konrad der Jüngere wurde deshalb 910 als letzter der großen Konradiner zum Herzog von Franken ernannt. Zu diesem Zeitpunkt war er dann bereits eine zentrale Größe im politischen Alltag von Ludwig dem Kind.

In fast jeder zweiten der erhaltenen Urkunden aus der Spätphase von Ludwig dem Kind wird Konrad der Jüngere als consanguineus (= Blutsverwandter) oder nepos (= Neffe) des Königs bezeichnet. Damit deutete sich bereits lange vor dem Tod des kränklichen Monarchen der Übergang der Herrschaft zu den Konradinern an.

Später wurde durch den Ottonen-freundlichen Schreiber Widukind von Corvey ein gegenteiliges Bild vom angeblichen Überraschungskandidaten auf dem Thron gezeichnet. Dieser Eindruck deckt sich jedoch nicht mit den vorhandenen Quellen.

Konrad I. – deutscher König im Ostfrankenreich

Königswahl in Forchheim (911)

Ende September 911 starb Ludwig das Kind wenig überraschend im Alter von 18 Jahren. Im Westfränkischen Reich gab es mit Karl dem Einfältigen noch einen Karolinger als möglichen Thronfolger. Der kam jedoch aufgrund seiner Erfolglosigkeit für die meisten Adeligen als König nicht in Frage kam.

Die sächsischen Liudolfinger waren zwar mächtig, standen dem Königshof jedoch noch sehr fern.

Die Baiern hatten ihren Markgrafen Luitpold im Jahr 907 bei der vernichtenden Niederlage in der Schlacht bei Pressburg gegen die Ungarn verloren. Sein Nachfolger Arnulf, der später „der Böse“ genannt wurde, war noch zu jung.

Die Großen des Ostfrankenreiches entschieden sich mit Ausnahme der Lothringer deshalb wohl sehr klar für den ohnehin bereits dominierenden Konrad I. als neuen König. Darüber hinaus hatte er die Fürsprache der Bischöfe Hatto von Mainz und Salomo III. von Konstanz.

Am 10. November 911 wurde Konrad I. als damaliger Herzog von Franken in Forchheim von Alemannen, Baiern und Sachsen – wenn man so will – als deutscher König gewählt.

Herrschaftsbeginn und Kontinuität

König Konrad I. betonte von Beginn an die Kontinuität seiner Herrschaft zur karolingischen Dynastie seit deren Machtübernahme durch Pippin III. den Jüngeren. Konrad ließ sich durch Hatto von Mainz salben und behielt die Organisation der Hofkanzlei sowie Mitarbeiter seines Vorgängers.

Darüber hinaus bestätigte König Konrad I. zahlreiche bereits erlassene Schenkungen und Verleihungen. Selbst in seine Urkunden ließ er einen Hinweis auf die alte Herrscherlinie einfügen.

Die Herrschaft von Konrad I. hatte anfangs viel Zuspruch in weiten Teilen des Reiches. Der König begab sich bald nach seiner Krönung auf eine Reise durch die Gebiete. Bei diesem Umritt besuchte er Baiern, Franken, Lothringen, Schwaben und auch Sachsen.

Verlust von Lothringen (912 / 913)

Seit dem Tod des Onkels Gebhard hatten die Konradiner in Lothringen viel Einfluss verloren. Bereits im Sommer vor dem Tod von Ludwig dem Kind waren viele Adelige des Mittelreiches zu Karl dem Einfältigen übergelaufen.

Dieser nutzte die Frühphase der Herrschaft von Konrad I. und fiel in Lothringen ein. Karl der Einfältige wollte das traditionelle Kernland des Frankenreichs mit der Kaiserstadt Aachen unter seine Kontrolle bekommen.

In den Jahren 912 und 913 führte König Konrad I. dann insgesamt drei Feldzüge nach Lothringen. Dabei wollte er nicht nur das Gebiet des Ostfränkisches Reiches, sondern auch Güter seiner Familie wie die sehr wohlhabende Abtei St. Maximin in Trier schützen.

Letztlich waren seine Bemühungen jedoch vergebens. Der Verlust von Lothringen sollte für König Konrad I. dann auch schon den Niedergang seiner Autorität einleiten.

Einfälle der Ungarn (ab 912)

Die Ungarn waren schon vor Beginn der Herrschaft von König Konrad I. im Ostfrankenreich eingefallen. Die Heerbanne erlitten teils große Verluste und auch viele Adelige fielen in den Kämpfen gegen die berittenen Bogenschützen.

Zwischen 912 und 917 kam es zu vier weiteren großen Einfällen durch Ungarn. König Konrad I. reagierte als zentrale Gewalt jedoch nicht nennenswert, wobei die genauen Gründe für seine Untätigkeit jedoch nicht bekannt sind.

Die Provinzfürsten waren auf sich alleine gestellt. Dies trug wesentlich zum Konflikt mit dem sächsischen Herzog und späteren König Heinrich I. bei.

Aber die Bemühungen der Stämme trugen auch Früchte. Die Alemannen schlugen die Ungarn 913 zunächst in Schwaben zurück. Dann wurden die berittenen Bogenschützen von dem jungen bairischen Herzog Arnulf „dem Bösen“ am Inn erneut gestellt.

Arnulf vernichtete die Ungarn. Er rächte damit seinen Vater und dessen Niederlage bei Pressburg wenige Jahre zuvor. Bis heute erinnert die Gedenktafel Nr. 35 in der Walhalla bei Regensburg an diesen Herzog der Baiern.

Früher Niedergang (ab 913)

Der Verlust von Lothringen und die Untätigkeit gegenüber den Ungarn hatte Konsequenzen. Schon ab 913 erodierte der Einfluss von König Konrad I. in der noch immer sehr kriegerischen Gesellschaft.

Darüber hinaus machte sich Konrad I. mit der Verleihung von Privilegien und Schenkungen an einige Klöster unbeliebt. Auch die Vermittlungsversuche durch Hatto von Mainz blieben fruchtlos. Es brachen offene Konflikte mit den Herzögen von Baiern, Sachsen und Schwaben auf.

Im Jahr 913 kam es dann zu einem offenen Schlagabtausch zwischen Konrad I. und seinem späteren Nachfolger Heinrich, dem Herzog von Sachsen. Dieser konnte mit schnellen Manövern sein Herrschaftsgebiet über ganz Thüringen ausdehnen.

Nur wenig später kam es auch in Schwaben zum Aufstand. König Konrad I. belagerte daraufhin im Jahr 914 den Grafen Burchard II. vergeblich auf dem Hohentwiel.

915 erlitt Konrad I. in der Schlacht bei Wahlwies im Hegau eine Niederlage gegen Burchard. Im selben Jahr hatte der König seinen Bruder Eberhard mit einem Heer nach Sachsen geschickt. Doch auch er erlitt eine vernichtende Niederlage und zwar bei der Eresburg.

Die Eresburg genoss in dieser Zeit offenbar viel Aufmerksamkeit. Es war eine alt-germanische Fliehburg im heutigen Hochsauerlandkreis. Der Standort wurde bereits um 400 vor Christus genutzt und wurde 938 schon wieder und dann von Otto I. belagert.

Aufstieg des Nachfolgers (ab 915)

Nach der Niederlage bei der Eresburg zog König Konrad I. selbst mit einem Heer nach Sachsen. Die Armeen trafen bei Grone im heutigen Göttingen aufeinander.

Konrad I. und sein späterer Nachfolger Heinrich I. fanden jedoch einen politischen Ausgleich. Die Hintergründe sind allerdings nicht bekannt und es fehlt auch an konkreten Quellen zu der weiteren Beziehung.

Man nimmt jedoch an, dass Konrad I. in der Situation zwar taktisch überlegen war. Er konnte sich aufgrund seiner strategischen Lage jedoch keine weitere Eskalation in Sachsen leisten.

Dadurch entstand in der Beziehung zwischen König Konrad I. und seinem späteren Nachfolger ein Gleichgewicht. Es sind zumindest keine weiteren Konflikte zwischen ihnen überliefert.

Weil Konrad I. auch immer noch keine Kinder hatte, spekulieren manche Historiker, dass bei Grone schon die Nachfolge geplant wurde. Dafür gibt es jedoch keine Belege.

Verletzung und Tod (ab 916)

Das Herzogtum Baiern war von Ludwig dem Deutschen zur Basis der Könige des Ostfrankenreiches gemacht worden. Der 893 von Arnulf von Kärnten eingesetzte Markgraf Luitpold war jedoch zum wahren Machtfaktor geworden.

Nach dem Tod von Markgraf Luitpold in der Schlacht bei Pressburg von 908 heiratete König Konrad I. deshalb sehr bewusst dessen Witwe. Die Quellen deuten jedoch daraufhin, dass sich die beiden nicht besonders nahestanden und es gingen auch keine Kinder aus der Beziehung hervor.

Auch in politischer Hinsicht blieb die Ehe ergebnislos. Die Macht in Baiern konnte Luitpolds Sohn Herzog Arnulf der Böse auf sich konzentrieren.

Im Jahr 916 erhob sich Arnulf der Böse dann zum Aufstand gegen den König. Konrad I. konnte den lästigen Stiefsohn zwar mit einem erfolgreichen Feldzug nach Regensburg vertreiben. Er wurde dabei jedoch schwer verletzt.

Die Wunde heilte wohl nie wieder. Der König lebte zwar noch zwei weitere Jahre, aber diese waren wohl von einem langen Siechtum geprägt.

Sicher ist nur, dass die aus dieser Zeit erhaltenen Urkunden von Orten stammen, die über den Wasserweg erreichbar waren. Dies gilt als ein weiteres Indiz, dass Konrad I. nach dem Feldzug von 916 körperlich stark eingeschränkt war.

Laut Widukind von Corvey soll Konrad I. dann auf dem Sterbebett seinen Bruder Eberhard mit der Regelung der Nachfolge zu Gunsten des sächsischen Herzogs beauftragt haben. Nach dem Tod des Königs am 23. Dezember 918 dauerte es bis zur Erhebung des neuen Königs jedoch fünf Monate.

Ein so langer Zeitraum spricht eher für zähe Verhandlungen um die Macht. Der neue König ging dann auch mit einer besonderen Geste in die Geschichte ein. Heinrich I. verzichtete auf die Salbung, was wohl als symbolisches Entgegenkommen zu deuten ist:

„Es genügt mir […], dass ich König heiße und dazu ernannt worden bin.“

Inhaltsverzeichnis von Frag Machiavelli

„Habe ich meine Rolle gut gespielt? Nun so klatscht Beifall!“

(Augustus – letzte Worte)

Vorzeit

| Name | Rolle |

|---|---|

| Gott | / |

| Satan | Dämon |

| Metatron | Erzengel |

| Azrael | Erzengel |

| Michael | Erzengel |

| Gabriel | Erzengel |

| Raphael | Erzengel |

| Uriel | Erzengel |

| Raziel | Erzengel |

| Luzifer | Dämon |

| Samael | Dämon |

| Lilith | Dämonin |

| Nemesis | Dämonin |

| Baphomet | Dämon |

Frühantike

Antike

Spätantike

Frühmittelalter

| Name | Rolle |

|---|---|

| Chlodwig I. | König des Frankenreichs |

| Benedikt von Nursia | Priester |

| Gregor der Große | Papst |

| Abu Bakr | Feldherr |

| Karl Martell | Hausmeier / Feldherr |

| Pippin III. | König des Frankenreichs |

| Karl der Große | Kaiser des Frankenreichs |

| Ludwig I. der Fromme | Kaiser des Frankenreichs |

| Ludwig II. der Deutsche | König des Ostfrankenreichs |

| Karl der Kahle | König des Westfrankenreichs |

| Ragnar Lodbrok | König der Wikinger |

| Alfred der Große | König von England |

| Karl III. der Dicke | Kaiser des Frankenreichs |

| Konrad I. | König des Ostfrankenreichs |

| Olga von Kiew | Apostelin |

| Heinrich I. | König des Ostfrankenreichs |

| Otto I. der Große | Kaiser des Ostfrankenreichs |

| Otto II. | Kaiser des Ostfrankenreichs |

| Harald Blauzahn | König der Wikinger |

| Erik der Rote | Entdecker der Wikinger |

| Sven Gabelbart | König von England |

| Otto III. | Kaiser des Ostfrankenreichs |

| Leif Eriksson | Entdecker der Wikinger |

| Heinrich II. (HRR) | Kaiser des Heiligen Römischen Reichs |

| Knut der Große | König von England |

| Konrad II. | Kaiser des Heiligen Römischen Reichs |

| Heinrich III. (HRR) | Kaiser des Heiligen Römischen Reichs |

Hochmittelalter

| Name | Rolle |

|---|---|

| Heinrich IV. (HRR) | Kaiser des Heiligen Römischen Reichs |

| Harald Hardrade | König der Wikinger |

| Wilhelm der Eroberer | König von England |

| Gregor VII. | Papst |

| Urban II. | Papst |

| Anselm von Canterbury | Priester |

| Gottfried von Bouillon | Kreuzritter |

| Bernhard von Clairvaux | Priester |

| Eleonore von Aquitanien | Herzogin |

| Heinrich der Löwe | Herzog im Heiligen Römischen Reich |

| Friedrich I. Barbarossa | Kaiser des Heiligen Römischen Reichs |

| Thomas Becket | Priester |

| Sultan Saladin | Feldherr |

| Richard Löwenherz | König von England |

| Johann Ohneland | König von England |

| William Marshal | Ritter |

| Friedrich II. der Staufer | Kaiser des Heiligen Römischen Reichs |

| Rudolf I. von Habsburg | König des Heiligen Römischen Reichs |

| Adolf von Nassau | König des Heiligen Römischen Reichs |

Spätmittelalter

| Name | Rolle |

|---|---|

| William Wallace | Aufständischer |

| Robert the Bruce | König von Schottland |

| Jaques de Molay | Häretiker / Templer |

| Schwarze Prinz | Feldherr |

Frühe Neuzeit

19. Jahrhundert

20. Jahrhundert

| Name | Rolle |

|---|---|

| Theodore Roosevelt | US-Präsident |

| Leo Trotzki | Politischer Philosoph |

| Woodrow Wilson | US-Präsident |

| Manfred von Richthofen | Offizier |

| Lawrence von Arabien | Agent |

| Lenin | Diktator / Sowjetunion |

| Josef Stalin | Diktator / Sowjetunion |

| Mussolini | Diktator / Italien |

| Adolf Hitler | Diktator / Deutschland |

| Simo Häyhä | Offizier |

| Erich von Manstein | Offizier |

| Erwin Rommel | Offizier |

| Georgi Schukow | Offizier |

| Mao Zedong | Diktator / Militärtheoretiker |

| Konrad Adenauer | Deutscher Bundeskanzler |

| Nikita Chruschtschow | Diktator / Sowjetunion |

| Vo Nguyen Giap | Offizier |

| Ludwig Erhard | Deutscher Bundeskanzler |

| Leonid Breschnew | Diktator / Sowjetunion |

| Carlos Marighella | Aufständischer / Militärtheoretiker |

| Kurt Georg Kiesinger | Deutscher Bundeskanzler |

| Willy Brandt | Deutscher Bundeskanzler |

| Helmut Schmidt | Deutscher Bundeskanzler |

| Juri Andropow | Diktator / Sowjetunion |

| Helmut Kohl | Deutscher Bundeskanzler |

| Michail Gorbatschow | Diktator / Sowjetunion |

Sonstiges: Blog-Beiträge

| Name | Epoche |

|---|---|

| Steinschleuder | Frühantike |

| Primitivbogen | Frühantike |

| Griechische Phalanx | Frühantike |

| Makedonische Phalanx | Frühantike |

| Römische Ritter | Frühantike |

| Römische Legionäre | Frühantike |

| Römische Formationen | Frühantike |

| Pyrrhussiege | Frühantike |

| Keltische Krieger | Frühantike |

| Germanische Krieger | Frühantike |

| Divide et Impera | Frühantike |

| Prätorianer | Antike |

| Römischer Limes | Antike |

| Hunnen | Spätantike |

| Panzerreiter | Frühmittelalter |

| Wikingerschiffe | Frühmittelalter |

Sonstige: Drittes Reich

| Name | Zuordnung |

|---|---|

| Wilhelm Keitel | Wehrmacht / OKW |

| Gerd von Rundstedt | Wehrmacht / Heeresgruppe |

| Fedor von Bock | Wehrmacht / Heeresgruppe |

| Walter Model | Wehrmacht / Heeresgruppe |

| Heinz Guderian | Wehrmacht / Panzer |

| Hermann Hoth | Wehrmacht / Panzer |

| Otto Carius | Wehrmacht / Panzer |

| Karl Dönitz | Wehrmacht / U-Boot |

| Günther Prien | Wehrmacht / U-Boot |

| Otto Kretschmer | Wehrmacht / U-Boot |

| Joachim Schepke | Wehrmacht / U-Boot |

| Werner Mölders | Wehrmacht / Jagdflieger |

| Adolf Galland | Wehrmacht / Jagdflieger |

| Erich Hartmann | Wehrmacht / Jagdflieger |

| Paul Hausser | Waffen-SS |

| Sepp Dietrich | Waffen-SS |

| Theodor Eicke | Waffen-SS |

| Felix Steiner | Waffen-SS |

| Hermann Fegelein | Waffen-SS |

| Joachim Peiper | Waffen-SS |

| Michael Wittmann | Waffen-SS |