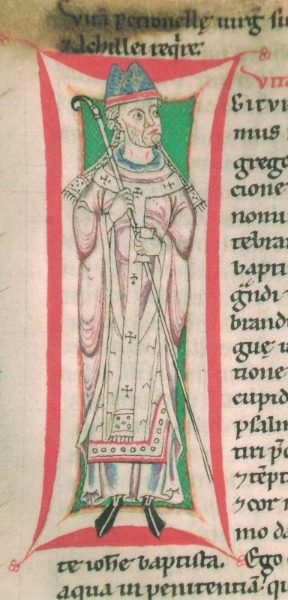

Papst Gregor VII. – die Zuchtrute Gottes

Gregor VII. wurde als Hildebrand von Soana zwischen 1025 und 1030 geboren. Er war vom 22. April 1073 bis zu seinem Tod im Jahr 1085 ein römischer Papst.

„Ich liebte die Gerechtigkeit und hasste das Unrecht, so sterbe ich in der Verbannung.“

(Grabinschrift von Papst Gregor VII.)

Als Nachfolger von Alexander II. wurde Gregor VII. einer der wichtigsten, aber auch umstrittensten Reformer in der Kirchengeschichte. Seine Gegner fanden deshalb gleich eine ganze Reihe von alternativen Namen: „Heiliger Satan„, „Zuchtrute Gottes“ oder auch „Höllenbrand“.

Die Konflikte mit König Heinrich IV. um die Einsetzung von kirchlichen Würdenträgern blieb in besonderer Erinnerung. Dessen „Gang nach Canossa“ ist bis heute als Sprichwort erhalten.

Seine großen Erfolge konnte Papst Gregor VII. jedoch nicht konservieren. Die Durchsetzungsfähigkeit gegenüber dem deutschen König schwand ab 1080.

Mit Clemens III. wurde dann ein Gegenpapst erhoben, der auch innerhalb der Kirche viel Zuspruch fand. Als sogar Rom von seinen Feinden eingenommen wurde, musste sich Papst Gregor VII. in der Engelsburg im Vatikan verschanzen.

Erst das militärische Eingreifen der sizilianischen Normannen ermöglichte ihm die Flucht. Anschließend zog er sich ins Exil nach Salerno zurück, wo er auch im Jahr 1085 verstarb.

Häufige Fragen zu Papst Gregor VII. (FAQs)

- Was war der Investiturstreit? Das war ein Konflikt zwischen Kaisern und Päpsten in den Jahren von 1073 bis 1122 um das Recht der Amtseinsetzung (= Investitur) von Bischöfen und Äbten, die im Mittelalter auch weltliche Machthaber waren.

- Was war der Gang nach Canossa? Das war ein Bußgang von Heinrich IV. im Winter 1076/77, der mit dieser Geste Papst Gregor VII. zwang, den Kirchenbann gegen ihn aufzuheben.

- Was waren die Dictatus Papae? Das waren 27 Leitsätze ohne besondere Ordnung, die den absoluten Machtanspruch von Gregor VII. formulierten wie beispielsweise: „Dass allein der römische Papst mit Recht universal genannt wird.“

Hildebrand – der reformatorische Mönch

Kind des „Dunklen Jahrhunderts“

Der spätere Papst Gregor VII. wurde zwischen 1025 und 1030 in der Toskana geboren. Er hieß Hildebrand und wurde zunächst ein einfacher Mönch.

Diese Zeit war für die christliche Kirche eine wechselhafte Epoche. Mit dem Mord an Papst Johannes VIII. im Jahr 882 hatte ein „Dunkles Jahrhundert“, das Saeculum Obscurum, begonnen.

Der Begriff wurde im 16. Jahrhundert von einem Kirchenhistoriker geprägt. Damit bezeichnete er eine Phase von sogar 164 Jahren, in der es zu einem dramatischen Verfall der Moral und der Sitten in den Klöstern gekommen war.

Ein historischer Hintergrund für diesen Niedergang war der parallele Verfall des Frankenreichs. Reiche Klöster und hohe Würden wurden dann zum leichten Opfer für korrupte Adelige.

Von 45 Päpsten in diesen Jahren wurden je etwa ein Drittel ermordet oder landete im Kerker. Während des „Weiber- und Hurenregiments“ schloss man zahllose krumme Deals wie die Bestätigung der Konstantinischen Schenkung durch Otto den Großen.

Doch der spätere Papst Gregor VII. erlebte als Mönch Hildebrand eine Phase der reformatorischen Bewegung. Ausgehend von der Abtei von Cluny in Burgund breitete sich bereits seit dem 10. Jahrhundert eine neue inner-kirchliche Strömung aus.

Mit der Wahl von Clemens II. am 25. Dezember 1046 endete das Dunkle Jahrhundert. Er kam aus Sachsen und galt deshalb als „deutscher Papst“.

Papst Clemens II. war wie später Gregor VII. für Reformen der Kirche. Doch der Teufel steckte auch schon damals im Detail.

Cluniazenser und Kanoniker

Die ältere Forschung ging davon aus, dass Hildebrand als Mönch zu einem Orden der cluniazensischen Bewegung gehörte. Inzwischen wird dies bezweifelt. Er kam wahrscheinlich „nur“ aus einer ordensähnlichen Gemeinschaft.

Die Forderung nach einer Reformation der korrupten Kirche war jedoch in vielen Kreisen weit verbreitet. Sie verlangte nicht notwendigerweise eine unmittelbare Zugehörigkeit zu einem Orden. Vor allem ging es um folgende Gebote:

- Strenge Beachtung der Regeln des Heiligen Benedikt

- Größte Gewissenhaftigkeit beim täglichen Gottesdienst

- Vertiefung der Frömmigkeit des einzelnen Mönchs

- Erinnerung an die Vergänglichkeit des Irdischen

Außerdem forderten vor allem die Cluniazenser auch Verbote:

- Simonie – Kauf und Verkauf von geistlichen Ämtern

- Nikolaitismus – Sexuelle Freizügigkeit unter Priestern

- Laieninvestitur – Besetzung geistlicher Ämter durch Nicht-Geistliche

Aufstieg zum Archidiakon

Hildebrand machte als Mönch schnell Karriere. Wahrscheinlich wurde er schon vor seinem 30. Lebensjahr zum Archidiakon ernannt. Damit wurde der spätere Papst Gregor VII. bereits in der Mitte des 11. Jahrhunderts zu einer Schlüsselfigur der Kirche.

Ein Archidiakon oder auch Erzdiakon war ein Stellvertreter eines Bischofs. Deren Aufgabe war die Kontrolle der Disziplin von Priestern und Gläubigen.

Hierfür verfügten sie auch über disziplinarische Gewalt. Ein Archidiakon konnte Geistliche von Ämtern entbinden und sogar die Exkommunikation aussprechen.

Bereits seit dem 9. Jahrhundert verdrängten Archidiakone die eigentlich höherrangigen Chorbischöfe. Heutzutage spricht man von Weihbischöfen. Das sind Oberpriester, die keine eigene Diözese haben.

Synode von Sutri (1046)

Hildebrand hatte als Archidiakon jedoch eine ganz besondere Stellung. Er wurde ein enger Gefolgsmann des reformatorischen Papstes Gregor VI., gegen den jedoch der Vorwurf des Ämterkaufs erhoben wurde.

Im Jahr 1046 kam schließlich Heinrich III. von Deutschland nach Italien, um sich zum Kaiser krönen zu lassen. Die Legitimität dieser Krönung war ihm sehr wichtig, weswegen er erst in Pavia und dann in Sutri jeweils Synoden einberief.

Papst Gregor VI. wurde schon von Zeitgenossen als naiv beschrieben. Er gab dann tatsächlich während der Synode an, dass er angeblich ohne böse Absicht seinem noch lebenden Vorgänger Zahlungen geleistet hatte.

In der Folge wurde Gregor VI. verbannt und begab sich ins Exil nach Köln. Hildebrand begleitete ihn dabei.

Die Synode von Sutri von 1046 hatte für das damalige Rechtsverständnis jedoch einen epochalen Charakter. Der Sieg der Reformer über die Herrschaft des Geldes wurde zur Grundlage der Suprematie der päpstlichen Gewalt über Könige und Kaiser.

Das Ereignis gilt in der Forschung deshalb als Beginn des Hochmittelalters. Mit Clemens II. begann das erste Pontifikat eines echten Reformers. Er wurde allerdings schon ein Jahr später ermordet.

Papstwahl von Leo IX.

Hildebrand blieb jedoch eine sehr einflussreiche Person in kirchlichen Kreisen. Nach der Ermordung von Papst Clemens II. im Jahr 1047 wollte der Salier Heinrich III. den nächsten Pontifex wieder einfach ernennen.

Der gewünschte Nachfolger Papst Leo IX. bestand jedoch wohl auf Anraten von Hildebrand auf eine Wahl durch den Klerus. Sein Pontifikat dauerte dann bis 1054.

Förderer von Alexander II.

Bereits 1054 wurde die Erhebung von Hildebrand zum römischen Papst erwogen. Es kamen jedoch erst noch andere Kandidaten zum Zuge:

- Papst Viktor II. (1055 bis 1057)

- Papst Stephan IX. (1057 bis 1058)

- Papst Nikolaus II. (1058 bis 1061)

- Papst Alexander II. (1061 bis 1073)

Hildebrand spielte jedoch stets eine Rolle. Vor allem für Alexander II. war er der maßgebliche Förderer im Hintergrund.

Papst Alexander II. hatte die Unterstützung auch nötig. Sogar der Weg zu seiner Inthronisation in der Kirche San Pietro in Vincoli musste mit Waffengewalt erzwungen werden.

In die Jahre des Pontifikats von Alexander II. fiel mit der normannischen Eroberung von Britannien ab dem Jahr 1066 ein internationales Großereignis. Der Papst unterstützte dabei schon früh die Pläne von Wilhelm dem Eroberer.

Zu diesem Zweck ließ er sogar ein päpstliches Banner an die Normannen schicken. Die brutale Unterdrückung der bereits christianisierten Angelsachsen hatte damit den Segen aus Rom.

Diese Unterstützung durch den Schützling von Hildebrand wurde mit einer Darstellung auf dem Teppich von Bayeux verewigt.

Pontifikat von Gregor VII. (1073 – 1085)

Alexander II. starb am 21. April 1073. Schon bei seiner Beerdigung soll die Bevölkerung von Rom die Erhebung von Hildebrand gefordert haben.

Tatsächlich kam es dann nicht zu einer regulären Wahl durch das Konklave. So war es eigentlich durch das Papstwahldekret von 1059 vorgeschrieben. Auch die vorgesehene Zustimmung des römisch-deutschen Königs wurde nicht eingeholt.

Vielmehr wurde Hildebrand per Akklamation inthronisiert. Das heißt, er wurde von einem Kardinal vorgeschlagen und es kam spontan zu zustimmendem Beifall. Hildebrand gab sich den Namen Gregor VII. und knüpfte damit bewusst an Gregor VI. an.

Pläne für einen Kreuzzug

Papst Gregor VII. startete sehr ambitioniert in sein Pontifikat. Schon im ersten Jahr wollte er an der Spitze eines christlichen Heeres gegen die Seldschuken ziehen.

Von einigen Historikern wird dieser Vorstoß als erster Aufruf für einen Kreuzzug interpretiert. Lokale Konflikte in Italien und vor allem die Weigerung des französischen Königs Philipp I. verhinderten jedoch die Realisierung.

Zum ersten Kreuzzug kam es dann erst nach dem Aufruf von Papst Urban II. im Jahr 1095.

Investiturstreit ab 1075

Unter Papst Gregor VII. eskalierten auch wieder reformatorische Konflikte. Vor allem die Beschränkung von weltlichen Einflüssen und die Suprematie der päpstlichen Gewalt prägten sein Pontifikat.

Im Jahr 1075 erließ Gregor VII. insgesamt 27 Leitsätze, die Dictatus Papae. Damit formulierte er die Ansprüche seiner päpstlichen Überlegenheit. Dabei ging er sogar noch sehr viel weiter als der keinesfalls bescheidene Papst Gregor der Große:

- Dass die römische Kirche vom Herrn allein gegründet worden ist.

- Dass allein der römische Papst mit Recht universal genannt wird.

- Dass er allein Bischöfe absetzen und wieder einsetzen kann.

- Dass sein Gesandter auf einem Konzil den Vorrang vor allen Bischöfen hat, auch wenn er einen niedrigeren Weihegrad hat, und dass er gegen sie ein Absetzungsurteil fällen kann.

- Dass der Papst Abwesende absetzen kann.

- Dass wir mit von ihm Exkommunizierten unter anderem nicht in demselben Haus bleiben dürfen.

- Dass es allein ihm erlaubt ist, entsprechend den Erfordernissen der Zeit, neue Gesetze zu erlassen, neue Gemeinden zu bilden, ein Kanonikerstift zur Abtei zu machen und umgekehrt, ein reiches Bistum zu teilen und arme zu vereinigen.

- Dass er allein die kaiserlichen Herrschaftszeichen verwenden kann.

- Dass alle Fürsten nur des Papstes Füße küssen.

- Dass in den Kirchen allein sein Name genannt wird.

- Dass dieser Name einzigartig ist auf der Welt.

- Dass es ihm erlaubt ist, Kaiser abzusetzen.

- Dass es ihm erlaubt ist, bei dringender Notwendigkeit Bischöfe von einem Sitz zum anderen zu versetzen.

- Dass er jeden beliebigen Kleriker aus allen Diözesen weihen kann.

- Dass ein von ihm Geweihter einer anderen Kirche vorstehen, aber ihr nicht dienen kann; und dass er von einem anderen Bischof keinen höheren Weihegrad annehmen darf.

- Dass keine Synode ohne sein Geheiß universal genannt werden darf.

- Dass kein Rechtssatz und kein Buch ohne seine Autorisierung für kanonisch gilt.

- Dass sein Urteilsspruch von niemandem widerrufen werden darf und er selbst als einziger die Urteile aller widerrufen kann.

- Dass er von niemandem gerichtet werden darf.

- Dass niemand es wage, jemanden zu verurteilen, der an den apostolischen Stuhl appelliert.

- Dass die wichtigen Streitfragen jeder Kirche an ihn übertragen werden müssen.

- Dass die römische Kirche niemals in Irrtum verfallen ist und nach dem Zeugnis der Schrift niemals irren wird.

- Dass der römische Bischof, falls er kanonisch eingesetzt ist, durch die Verdienste des heiligen Petrus unzweifelhaft heilig wird, nach dem Zeugnis des heiligen Bischofs Ennodius von Pavia, dem viele heilige Väter beistimmen, wie aus den Dekreten des heiligen Papstes Symmachus hervorgeht.

- Dass es auf sein Geheiß und mit seiner Erlaubnis Untergebenen erlaubt ist Klage zu erheben.

- Dass er ohne Synode Bischöfe absetzen und wieder einsetzen kann.

- Dass nicht für katholisch gilt, wer sich nicht in Übereinstimmung mit der römischen Kirche befindet.

- Dass er Untergebene vom Treueid gegenüber Sündern lösen kann.

Mit diesen Leitsätzen ging Gregor VII. auf direkten Konfrontationskurs mit weltlichen Herrschern. Er wollte das Christentum endgültig in eine totalitäre Diktatur verwandeln.

Außerdem legte sich Papst Gregor VII. mit vielen Bischöfen an, deren Rechte durch seinen Zentralismus teils massiv beschnitten wurden. Tatsächlich wurden gleich im Anschluss eine Reihe von Personen nach Rom geladen und abgeurteilt.

Aber vor allem König Heinrich IV. ließ sich diese theokratische Führerideologie nicht einfach so bieten. Er versammelte seine treuen Bischöfe und schrieb an Papst Gregor VII. einen Brief, der zur historischen Machtprobe wurde:

„Heinrich, nicht durch Anmaßung, sondern durch Gottes gerechte Anordnung König, an Hildebrand, nicht mehr Papst, sondern falscher Mönch. […] du hast unsere Demut für Furcht gehalten und dich daher nicht gescheut, dich sogar gegen die uns von Gott verliehene königliche Gewalt zu erheben; […] Ich, Heinrich, durch die Gnade Gottes König, sage dir zusammen mit allen meinen Bischöfen: Steige herab, steige herab!“

Doch Heinrich hatte sich in diesem Machtpoker verzockt. Papst Gregor VII. sprach eine Exkommunikation aus, die der Opposition im Heiligen Römischen Reiches viel Auftrieb verschaffte. Mit diesem Schritt wurden die Glaubigen nämlich gemäß §27 der Dictatus Papae aus ihrer eidlichen Treuepflicht entlassen.

Der stolze König geriet unter Zugzwang, denn deutsche Adelige setzten ihm eine Frist. Er musste sich von der Exkommunikation befreien oder würde seine Krone verlieren.

Gang nach Canossa 1077

Doch König Heinrich IV. war offenbar ein sehr cleverer Mensch, der noch dazu in der Bibelstunde aufgepasst hatte. Der christliche Glaube verlangt nämlich, dass einem reuigen Sünder vergeben werden muss.

Heinrich machte sich deshalb auf den Weg nach Italien und schuf mit dieser Reise eine fabelhafte Inszenierung. Er überquerte bei widrigem Wetter die Alpen, um die Vergebung von Papst Gregor VII. zu erbitten.

Papst Gregor VII. durchschaute dieses Manöver offenbar sehr früh. Er versuchte deshalb, einer persönlichen Begegnung aus dem Weg zu gehen. Dafür zog er sich in die entlegene Burg von Canossa zurück.

Heinrich holte ihn dort jedoch ein. Als „reuiger Sünder“ kesselte er mit seinem Gefolge Papst Gregor VII. in der Burg ein. In der Folge weigerte sich der Pontifex dennoch zunächst, den König zu empfangen.

Aber König Heinrich IV. stellte sich wirklich sehr geschickt an. Bei Schnee und Sturm kniete er im Büßergewand lauthals flehend drei Tage vor der Burg von Canossa. So wurde die Szene zumindest später von Papst Gregor VII. selbst in einem Brief beschrieben.

Das war ein ziemlich fieses Manöver. Gregor VII. musste ihn empfangen, um nicht seine eigene Autorität als Oberhirte der Christenheit zu verlieren.

„[…] der Plan Heinrichs IV. ging auf. Auf diese Weise zwang er den Papst, ihn am 28. Januar 1077 wieder in Kirche aufzunehmen. Den Büßer durfte der Papst nicht zurückweisen.“

(Stefan Weinfurter, Professor für Mittelalterliche Geschichte)

Mit dem sprichwörtlichen „Gang nach Canossa“ meint man zwar die demütige und auch demütigende Abbitte nach einem schweren Fehler. Aber was Heinrich machte, war vielmehr eine raffinierte Art der Selbstviktimisierung.

So konnte der König den Spieß letztlich sehr erfolgreich umdrehen. Dass der Gang nach Canossa nur ein abgekartetes Spiel war, zeigte sich bereits zwei Monate später.

Gegenpapst Clemens III.

Im Januar 1077 hatte Heinrich noch vor Canossa um Vergebung gebeten. Bereits im Frühjahr brach der Konflikt wieder auf. Papst Gregor VII. stellte sich nun offen auf die Seite der Opposition gegen den König.

Der opponierende Adel im Heiligen Römischen Reiches erhob sich trotz der erfolgreichen Ex-Exkommunikation von Heinrich. Sie formierten sich unter dem Gegenkönig Rudolf von Rheinfelden. Der starb jedoch wenig später und die Rebellion fiel in sich zusammen.

Nun war es Papst Gregor VII., der sich in dem Machtpoker verzockt hatte. Die Initiative hingegen lag beim deutschen König, der im Jahr 1080 mit einem Heer nach Italien zog.

In Brixen rief König Heinrich IV. eine Synode von Bischöfen ein. Diese ernannten seinen alten Kumpel, den Erzbischof Wibert von Ravenna, unter dem Namen Clemens III. als Gegenpapst.

Gemeinsam marschierten sie auf Rom. Papst Gregor VII. musste sich daraufhin in die Engelsburg im Vatikan zurückziehen.

Zu seinem Glück sahen Normannen aus Sizilien anschließend ebenfalls die Chance, gegen Rom zu ziehen. Während die Nordmänner plündernd durch die ewige Stadt zogen, konnte Gregor VII. entkommen.

Tod im Exil in Salerno

Papst Gregor VII. hat nur noch ein kleines Gefolge, als er sich ins Exil nach Salerno flüchtete. Dort verstarb er am 25. Mai 1085 ohne je wieder großen Einfluss nehmen zu können.

Inhaltsverzeichnis von Frag Machiavelli

„Habe ich meine Rolle gut gespielt? Nun so klatscht Beifall!“

(Augustus – letzte Worte)

Vorzeit

| Name | Rolle |

|---|---|

| Gott | / |

| Satan | Dämon |

| Metatron | Erzengel |

| Azrael | Erzengel |

| Michael | Erzengel |

| Gabriel | Erzengel |

| Raphael | Erzengel |

| Uriel | Erzengel |

| Raziel | Erzengel |

| Luzifer | Dämon |

| Samael | Dämon |

| Lilith | Dämonin |

| Nemesis | Dämonin |

| Baphomet | Dämon |

Frühantike

Antike

Spätantike

Frühmittelalter

| Name | Rolle |

|---|---|

| Chlodwig I. | König des Frankenreichs |

| Benedikt von Nursia | Priester |

| Gregor der Große | Papst |

| Abu Bakr | Feldherr |

| Karl Martell | Hausmeier / Feldherr |

| Pippin III. | König des Frankenreichs |

| Karl der Große | Kaiser des Frankenreichs |

| Ludwig I. der Fromme | Kaiser des Frankenreichs |

| Ludwig II. der Deutsche | König des Ostfrankenreichs |

| Karl der Kahle | König des Westfrankenreichs |

| Ragnar Lodbrok | König der Wikinger |

| Alfred der Große | König von England |

| Karl III. der Dicke | Kaiser des Frankenreichs |

| Konrad I. | König des Ostfrankenreichs |

| Olga von Kiew | Apostelin |

| Heinrich I. | König des Ostfrankenreichs |

| Otto I. der Große | Kaiser des Ostfrankenreichs |

| Otto II. | Kaiser des Ostfrankenreichs |

| Harald Blauzahn | König der Wikinger |

| Erik der Rote | Entdecker der Wikinger |

| Sven Gabelbart | König von England |

| Otto III. | Kaiser des Ostfrankenreichs |

| Leif Eriksson | Entdecker der Wikinger |

| Heinrich II. (HRR) | Kaiser des Heiligen Römischen Reichs |

| Knut der Große | König von England |

| Konrad II. | Kaiser des Heiligen Römischen Reichs |

| Heinrich III. (HRR) | Kaiser des Heiligen Römischen Reichs |

Hochmittelalter

| Name | Rolle |

|---|---|

| Heinrich IV. (HRR) | Kaiser des Heiligen Römischen Reichs |

| Harald Hardrade | König der Wikinger |

| Wilhelm der Eroberer | König von England |

| Gregor VII. | Papst |

| Urban II. | Papst |

| Anselm von Canterbury | Priester |

| Gottfried von Bouillon | Kreuzritter |

| Bernhard von Clairvaux | Priester |

| Eleonore von Aquitanien | Herzogin |

| Heinrich der Löwe | Herzog im Heiligen Römischen Reich |

| Friedrich I. Barbarossa | Kaiser des Heiligen Römischen Reichs |

| Thomas Becket | Priester |

| Sultan Saladin | Feldherr |

| Richard Löwenherz | König von England |

| Johann Ohneland | König von England |

| William Marshal | Ritter |

| Friedrich II. der Staufer | Kaiser des Heiligen Römischen Reichs |

| Rudolf I. von Habsburg | König des Heiligen Römischen Reichs |

| Adolf von Nassau | König des Heiligen Römischen Reichs |

Spätmittelalter

| Name | Rolle |

|---|---|

| William Wallace | Aufständischer |

| Robert the Bruce | König von Schottland |

| Jaques de Molay | Häretiker / Templer |

| Schwarze Prinz | Feldherr |

Frühe Neuzeit

19. Jahrhundert

20. Jahrhundert

| Name | Rolle |

|---|---|

| Theodore Roosevelt | US-Präsident |

| Leo Trotzki | Politischer Philosoph |

| Woodrow Wilson | US-Präsident |

| Manfred von Richthofen | Offizier |

| Lawrence von Arabien | Agent |

| Lenin | Diktator / Sowjetunion |

| Josef Stalin | Diktator / Sowjetunion |

| Mussolini | Diktator / Italien |

| Adolf Hitler | Diktator / Deutschland |

| Simo Häyhä | Offizier |

| Erich von Manstein | Offizier |

| Erwin Rommel | Offizier |

| Georgi Schukow | Offizier |

| Mao Zedong | Diktator / Militärtheoretiker |

| Konrad Adenauer | Deutscher Bundeskanzler |

| Nikita Chruschtschow | Diktator / Sowjetunion |

| Vo Nguyen Giap | Offizier |

| Ludwig Erhard | Deutscher Bundeskanzler |

| Leonid Breschnew | Diktator / Sowjetunion |

| Carlos Marighella | Aufständischer / Militärtheoretiker |

| Kurt Georg Kiesinger | Deutscher Bundeskanzler |

| Willy Brandt | Deutscher Bundeskanzler |

| Helmut Schmidt | Deutscher Bundeskanzler |

| Juri Andropow | Diktator / Sowjetunion |

| Helmut Kohl | Deutscher Bundeskanzler |

| Michail Gorbatschow | Diktator / Sowjetunion |

Sonstiges: Blog-Beiträge

| Name | Epoche |

|---|---|

| Steinschleuder | Frühantike |

| Primitivbogen | Frühantike |

| Griechische Phalanx | Frühantike |

| Makedonische Phalanx | Frühantike |

| Römische Ritter | Frühantike |

| Römische Legionäre | Frühantike |

| Römische Formationen | Frühantike |

| Pyrrhussiege | Frühantike |

| Keltische Krieger | Frühantike |

| Germanische Krieger | Frühantike |

| Divide et Impera | Frühantike |

| Prätorianer | Antike |

| Römischer Limes | Antike |

| Hunnen | Spätantike |

| Panzerreiter | Frühmittelalter |

| Wikingerschiffe | Frühmittelalter |

Sonstige: Drittes Reich

| Name | Zuordnung |

|---|---|

| Wilhelm Keitel | Wehrmacht / OKW |

| Gerd von Rundstedt | Wehrmacht / Heeresgruppe |

| Fedor von Bock | Wehrmacht / Heeresgruppe |

| Walter Model | Wehrmacht / Heeresgruppe |

| Heinz Guderian | Wehrmacht / Panzer |

| Hermann Hoth | Wehrmacht / Panzer |

| Otto Carius | Wehrmacht / Panzer |

| Karl Dönitz | Wehrmacht / U-Boot |

| Günther Prien | Wehrmacht / U-Boot |

| Otto Kretschmer | Wehrmacht / U-Boot |

| Joachim Schepke | Wehrmacht / U-Boot |

| Werner Mölders | Wehrmacht / Jagdflieger |

| Adolf Galland | Wehrmacht / Jagdflieger |

| Erich Hartmann | Wehrmacht / Jagdflieger |

| Paul Hausser | Waffen-SS |

| Sepp Dietrich | Waffen-SS |

| Theodor Eicke | Waffen-SS |

| Felix Steiner | Waffen-SS |

| Hermann Fegelein | Waffen-SS |

| Joachim Peiper | Waffen-SS |

| Michael Wittmann | Waffen-SS |