Der römische Limes und seine Abschnitte

Der römische Limes war die Grenze des Römischen Reiches. Sie bestand vielerorts aus Palisade, Wall und Graben, die nach einheitlichen Mustern ab dem 1. Jahrhundert n. Christus gebaut wurden.

An vielen Stellen zog sich der Limes schnurgerade über viele Kilometer hinweg und ist bis heute noch gut erkennbar. Schließlich erstreckte sich der römische Limes quer durch Europa, Vorderasien und Nord-Afrika.

Nach Möglichkeit wurde auch das Gelände genutzt wie Bergkämme oder Flüsse, auf denen kleine Kriegsschiffe patrouillierten. Unter Diokletian hatte die kaiserliche Marine 64.000 Angehörige und trug einen wesentlichen Teil der Grenzsicherung.

Beim römischen Limes handelte es sich jedoch nicht nur um eine Grenzlinie. Vielmehr errichteten die alten Römer ein tief gestaffeltes System zur Grenzsicherung. Das hatte den besonderen Vorteil, dass man sehr große Gebiete mit relativ wenigen Truppen verteidigen konnte.

Darüber hinaus war Rom durchaus interessiert an einem Warenverkehr über die Grenzen hinweg. Beispielsweise war der Bernstein aus Germanien ein begehrter Rohstoff für die edlen Schmuckstücke der römischen Damen von Stand. Mit Hilfe des Grenzwalls konnte dieser Handel kontrolliert und besteuert werden.

Der eigentliche Limes als die vorderste Grenzlinie war über weite Strecken hinweg nur sehr dünn besetzt. In Türmen, die alle paar hundert Meter errichtet wurden, waren in der Regel je vier bis fünf Grenzsoldaten stationiert.

Doch einige hundert Meter hinter dem vordersten Grenzwall wurden kleine Kastelle für Zenturien errichtet. Wiederum einige Kilometer tiefer waren dann häufig die berittenen Einheiten aufgestellt. Über Leuchtsignale der Türme konnten diese alarmiert werden, wenn es zu einer gewaltsamen Grenzverletzung kam.

Entscheidend war, dass die Römer dann je nach Bedarf die Einheiten von verschiedenen Standorten sammelten. Diese stellten dann idealerweise die eindringenden Feinde an einem Ort der Wahl. Deshalb handelte es sich beim römischen Limes vom Prinzip her nicht um ein starres Bollwerk, sondern um ein flexibles System.

Häufige Fragen zum römischen Limes (FAQs)

- Was war der Limes? Der „Limes“ war die „Grenze“ des Römischen Reiches und bildete ein flexibles System zur Regelung des Außenhandels und der Verteidigung gegen Überfälle.

- Warum wurde der Limes errichtet? Die Römer begannen mit der Entwicklung des Limes als die weitere Expansion des Reiches aufgrund der Überdehnung nicht mehr rentabel war.

- Wann wurde der Limes gebaut? Der Limes wurde ab dem 1. Jahrhundert und verstärkt ab dem 2. Jahrhundert n. Christus entwickelt.

- Wo verlief der römische Limes? Der Limes verlief rundum das Imperium, hatte verschiedene Abschnitte, beruhte aber überall auf den gleichen Prinzipien.

- Wie funktionierte der Limes? Der Limes war ein gestaffeltes System mit kleinen Türmen an der vordersten Linie. Diese meldeten Durchbrüche an größere Kastelle im Hinterland.

- Wie viele Türme und Kastelle gab es? Türme wurden meist im Abstand von 200 bis 1000 Metern errichtet. Alleine in Obergermanien waren es mehr als 900. Kastelle lagen in der Regel mehrere Kilometer auseinander.

Gründe für den Bau des Limes

Das römische Imperium war über Jahrhunderte hinweg immer weiter gewachsen. In der Mitte des 2. Jahrhunderts erreichte die Supermacht ihre größte Ausdehnung und erstreckte sich von Schottland bis Kuwait.

Doch mit den zusätzlichen Territorien stiegen auch die Kosten der Verteidigung, während die Effizienz der Verwaltung sank. Das Reich litt unter einer imperialen Überdehnung und musste die Grenzen konsolidieren.

- Vor allem die aufwendige Eroberung und Besetzung von unrentablen Provinzen war wirtschaftlich wie auch militärisch irgendwann nicht mehr möglich. Bereits unter Kaiser Augustus mussten sich die alten Römer deshalb in ihren Bestrebungen zur weiteren Expansion beschränken.

- Nach den Niederlagen gegen Arminius und der Vernichtung von drei Legionen im Jahr 9 n. Christus verfestigte sich die Rheinlinie als Grenze des römischen Reiches in Germanien. Schließlich entstand auch der obergermanisch-rätische Limes, um noch besonders fruchtbare Regionen zu sichern.

- In Britannien kam es dann unter Kaiser Hadrian zur Errichtung eines Walles aus Stein zum Schutz gegen die Pikten. Dieser schützte die fruchtbaren Ländereien in England. Der Hadrianswall ist aber auch ein Vorbild für solche Bereiche des römischen Limes, die aus durchgehenden Sperrwerken bestehen.

Der römische Limes hatte neben seiner militärischen Funktion aber vor allem auch die Aufgabe, eine Grenze für den Währungs- und Wirtschaftsraum zu bilden. Mit Hilfe eines Grenzwalls konnte der Warenverkehr kontrolliert werden.

In den folgenden Jahrhunderten bauten die alten Römer den römischen Limes immer wieder aus. Im wohlhabenden Osten des Reiches wurden einige Anlagen sogar bis in das 6. Jahrhundert genutzt.

Im Westen des römischen Reiches kollabierte der römische Limes im Winter 406 n. Christus. Vandalen und weitere germanische Stämme überwanden die (gefrorene) Rheinlinie endgültig.

Elemente der römischen Grenzsicherung

Der Reichtum des Römischen Reiches war ein sehr attraktives Ziel für die zahlreichen Völker jenseits der imperialen Grenzen. Deshalb sollte der römische Limes eine effektive Verteidigung gegen kleine Beutezüge wie auch gegen Großangriffe gewährleisten.

Nach dem Zenit des Reiches unter Kaiser Trajan in der Mitte des 2. Jahrhunderts ließ die tatsächliche Fähigkeit zur Landesverteidigung jedoch stark nach. Der römische Limes konnte höchstens punktuell einem größeren Druck standhalten.

Schneise, Wall und Spitzgraben

Der Limes des Imperium Romanum hatte nicht in allen Abschnitten eine klare Grenze. Doch im heutigen Deutschland wie auch in zahlreichen anderen Regionen gelang es den Römern, eine eindeutige Linie um ihr Imperium zu ziehen.

Beispielsweise zeichnete sich die frühe Bauphase des römischen Limes in Germanien durch das Schlagen einer Schneise durch den Wald aus. Diese verlief häufig schnurgerade über viele Kilometer hinweg.

Diese Waldschneise nutzten die römischen Legionäre für den Sichtkontakt und als Pfade für Patrouillen. In der nächsten Bauphase wurde entlang dieser Linie ein Graben ausgehoben.

Das Material aus dem Aushub wurden als Basis für einen Wall verwendet. Je nach den Möglichkeiten wurde dann eine Palisade oder ein Steinwall als Mauer errichtet.

Auf diese Art und Weise konnten sie den römischen Limes relativ schnell errichten. Entscheidend für die Grenzsicherung waren jedoch die Wachtürme und die Kastelle mit den Einheiten im Hinterland. Von dort aus wurde auf gewaltsame Grenzdurchbrüche reagiert.

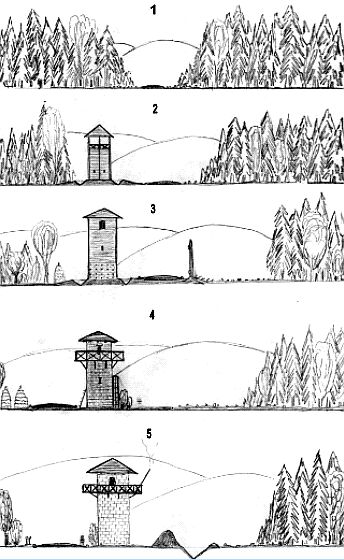

Limes-Wachtürme

Alleine für den obergermanisch-rätischen Limes hatten die alten Römer mehr als 900 Wachtürme gebaut. Die Aufgabe dieser quadratischen Türme war jedoch nicht primär die Verteidigung der Grenzlinie:

- Seitenlänge: zwischen 4,8 und 6 Meter

- Mauerdicke: zwischen 0,7 und 1 Meter an der Basis

- Turmhöhe: etwa 10 Meter

- Besatzung: vier bis fünf Mann

Die Limes-Türme dienten der Überwachung des Geländes. Zu diesem Zweck waren sie in Abständen von 200 bis 1.000 Metern errichtet worden und standen jeweils in Sicht zueinander. Besonders charakteristisch ist die überdachte Galerie, so dass die Grenzer rundherum gehen konnten.

Sobald eindringende Gegner identifiziert wurden, gaben die Grenzsoldaten entsprechende Signale an das Hinterland weiter. Dort wurden Truppen versammelt, die dann geschlossen gegen den Feind vorrückten.

Die Wachtürme am römischen Limes waren dennoch robuste Konstruktionen. Die Besatzung konnte einem Angriff durch einen kleinen Trupp durchaus widerstehen.

Die Wachtürme des römischen Limes verfügten beispielsweise erst im 1. Stock über eine Tür. Den Eingang konnte man nur über eine Leiter erreichen. Diese wurde bei Gefahr eingeholt, um es Angreifern schwerer zu machen.

Tore und Zollstationen

Auch bei den durchgehenden Sperrwerken bot der römische Limes in regelmäßigen Abständen Tore für den Personen- und Warenverkehr. Diese wurden als Zollstationen genutzt und dienten vor allem dem täglichen Grenzverkehr.

Insbesondere bei den stark befestigten Anlagen aus Stein boten die Tore jedoch auch einen taktischen Vorteil. Die römische Reiterei hatte sich darauf spezialisiert, Plünderer über Ausfalltore zu umgehen.

Dafür bewegten sich die Reiter-Einheiten selbst hinter den römischen Limes. Dort lauerten sie dann den heimkehrenden Feinden auf.

Kastelle im Hinterland

Der wesentliche Teil der Truppen des römischen Limes war meist in Kastellen im Hinterland stationiert. Diese unterschieden sich teils erheblich in Größe und Funktion:

- Infanterie-Kastelle waren in bedrohten Regionen sehr wichtig. Sie befanden sich meist nur wenige hundert Meter hinter dem römischen Limes und fassten häufig eine Zenturie oder eine ganze Kohorte. Sie konnten innerhalb sehr kurzer Zeit auf eine Grenzverletzung reagieren.

- Reiter-Kastelle befanden sich weiter hinter der Front-Linie und umfassten häufig eine ganze Ala. Dabei handelt es sich um einen Verband von 500 bis 1.000 Reitern. Sie wurden bei größeren Angriffen aktiviert und waren besonders geeignet, den eindringenden Feind zu umgehen.

- Befestigte Städte in den Provinzen wurden von den alten Römern als Oppida bezeichnet. Sie konnten als Standorte für Legionen genutzt werden und verfügten neben den Wehranlagen häufig auch über eine eigene Besatzung. Sie bildeten bei Großangriffen das letzte Glied des römischen Limes.

Mittel zur Kommunikation

Es war für die Wirksamkeit des römischen Limes entscheidend, dass die Kommunikation zwischen den einzelnen Elementen des Systems funktionierte. Zunächst mussten die Informationen von den vorgelagerten Türmen bis ins Hinterland gelangen. Hierfür wurden unterschiedliche Mittel verwendet:

- Posaunen

- Spiegel

- Rauchzeichen

- Feuerzeichen

Bei einem größeren Angriff musste die Botschaft jedoch noch weiter in diesem System verteilt werden. Für die Kommunikation über lange Strecken hinweg kamen andere Mittel zum Einsatz:

- Feuerzeichen

- Meldereiter

- Brieftauben

Je weiter feindliche Krieger in das Römische Reich eindrangen, desto mehr eigene Soldaten konnten mobilisiert werden. Zu diesem Zweck wurde in der Mitte des 3. Jahrhunderts in Nord-Italien sogar ein großes Kavallerie-Korps stationiert.

Abschnitte und Verlauf des römischen Limes

Hadrianswall in Britannien

Der 117 Kilometer lange Hadrianswall im Norden von Britannien ist der bekannteste Abschnitt des römischen Limes. Dabei handelte es sich um eine steinerne Mauer mit zahlreichen Kastellen.

Die Anlage wurde von Kaiser Hadrian errichtet, um die Einfälle von Barbaren in das römische Britannien zu unterbinden. Der Wall bildete eine Sperre von einer Küste zu der anderen.

Der Wall konnte vor allem in seinem mittleren Abschnitt sehr günstig entlang von Höhenzügen errichtet werden. Obwohl die Römer mit dem Antoninuswall zwischenzeitlich ein anderes Werk nutzten, blieb die Anlage bis in das 5. Jahrhundert im Gebrauch. Gegen die Pikten kam es dort immer wieder zu schweren Kämpfen.

Obergermanisch-rätischer Limes

Der obergermanisch-rätische Limes verband die Flüsse Rhein und Donau auf einer 550 Kilometer langen Linie. Diese führte zu einem großen Teil durch Württemberg.

Dabei handelt es sich um eine vorgeschobene Befestigung, die den Römern fruchtbare Gebiete in dessen Hinterland sicherte.

Namensgebend für diesen Teil des römischen Limes waren seine beiden zwei Abschnitte:

- Obergermanischer Limes entlang der Provinz Germania Superior, die sich vom Süd-Westen des heutigen Deutschlands bis nach Belgien erstreckte.

- Rätischer Limes entlang der römischen Provinz Raetia im Alpenvorland vom Schwarzwald bis zur Inn.

Bis auf einen kleinen Abschnitt entlang des Mains zwischen Großkrotzenburg (Hessen) und Miltenberg (Franken) handelte es sich beim obergermanisch-rätischen Limes um eine durchgehende Verbindung über Land.

Der obergermanisch-rätische Limes konnte kleinere Überfälle aus dem freien Germanien abwehren. Aufgrund seiner Konstruktion war die Anlage jedoch nicht darauf ausgelegt, eine Verteidigung gegen Großangriffe von germanischen Kriegern gewährleisten zu können.

Die systematische Erforschung der Anlagen begann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die Reichs-Limeskommission und Forscher wie Theodor Mommsen führten diese Arbeiten durch.

Die Reichs-Limeskommission ermittelte sowohl den Verlauf wie auch die Lage der Kastelle des obergermanisch-rätischen Limes. Als Krönung der Unternehmung wurde das Kastell Saalburg im Taunus auf besonderen Wunsch von Kaiser Wilhelm II. rekonstruiert. Einige Details entsprechen jedoch leider nicht den historischen Quellen.

Bei der Saalburg handelte es sich um das befestigte Lager einer römischen Kohorte auf einer Höhe nordwestlich von Bad Homburg. Die steinerne Anlage mit doppeltem Spitzgraben war bis zum Limesfall im Jahr 260 n. Christus mit etwa 500 Mann besetzt.

In der zweiten Hälfte des 3. Jahrhunderts zogen sich die Römer jedoch vom obergermanisch-rätischen Limes zurück. Der Verfall des Reiches war soweit fortgeschritten, dass die vorgeschobene Linie nicht mehr gehalten werden konnte.

Mainlimes – Nasser Limes

Für den römischen Limes wurden auch natürliche Hindernisse wie Flüsse verwendet. Am obergermanisch-rätischen Limes nutzte man eine 50 Kilometer lange Strecke des Mains. Dieser Teil wird als Nasser Limes bezeichnet.

Zwischen Großkrotzenburg in Hessen und Miltenberg in Unterfranken wurden ab 90 n. Christus zehn Kastelle für Patrouillenboote unterhalten. Bis zur Aufgabe des obergermanisch-rätischen Limes in der zweiten Hälfte des 3. Jahrhunderts wurde von diesen Standorten aus die Wassergrenze überwacht.

Auf dem Main setzten die Römer zur Sicherung des Limes das schnelle Flusskriegsschiff Navis Lusoria ein. Der Begriff heißt übersetzt soviel wie „tänzelndes Schiff“. Dabei handelte es sich um einen gängigen Typen mit einer Länge von etwa 22 Metern und einer Breite von 2,8 Metern.

Die Navis Lusoria kann eine Geschwindigkeit von etwa 18 km/h erreichen und wurde auf vielen Flüssen eingesetzt. In Mainz wurden beispielsweise auch sehr gut erhalte Reste gefunden. Die Donau-Flotte basierte ebenfalls auf diesem Modell.

Das Patrouillenboot hatte zwar ein aufstellbares Segel. Es wurde jedoch meist von bis zu 30 Marine-Infanteristen gerudert. Diese kämpften bei Bedarf, so dass sie auch den Charakter einer mobilen Truppe hatten. Mit dem flachen Rumpf ohne Kielschwert waren diese Kriegsschiffe den Flößen und einfachen Booten der Germanen auch bei der Manövrierfähigkeit weit überlegen.

Darüber hinaus gehörten meist auch einige Bogenschützen zur Besatzung einer Navis Lusoria. Diese konnten auf Feinde oder mit brennenden Pfeile hoch in die Luft schießen, um andere Patrouillenboote zur Unterstützung zu rufen.

Pannonischer Limes (Donau)

Der römische Limes in der Provinz Pannonien erstreckte sich über ein Gebiet im heutigen Österreich, Ungarn und der Slowakei. Die Region verfügte mit der Donau eigentlich über einen sehr starken natürlichen Schutz.

Aber die Gegenden jenseits des mächtigen Flusses eigneten sich ideal für den Aufmarsch von großen Verbänden. Deshalb wurde die Provinz von vielen Hilfstruppen verteidigt. Als strategische Reserve standen die vier Donau-Legionen in ihren Standorten bereit:

- Carnuntum

- Vindobona

- Brigetio

- Aquincum

Darüber hinaus wurde Pannonien von der Classis Histrica mit Flusskriegsschiffen geschützt. Erste Verbände wurden schon im Jahr 35 v. Christus auf dem Fluss eingesetzt. Eine Flotte wurde dann kurz nach der Zeitenwende von Kaiser Augustus aufgebaut. Belegt ist ein Einsatz im Jahr 6 n. Christus.

Die Legionen und die Flotte waren in den folgenden Jahrhunderten sowohl an den offensiven wie auch an den defensiven Aktionen des Reiches beteiligt. Insbesondere die zahlreichen Einsätze gegen die Markomannen wie auch die Beteiligung am Dakerkrieg unter Kaiser Trajan war von großer Bedeutung für die Expansionspolitik des römischen Reiches.

Bereits unter Kaiser Hadrian wurden schon die hölzernen Anlagen des pannonischen Limes durch Bauten aus Stein ersetzt. Einen besonderen Fokus legten die Strategen dabei auf die Kontrolle von Furten über die Donau durch zahlreiche Kastelle.

Unter Kaiser Mark Aurel wurde Pannonien mit einer zusätzlichen Linie an steineren Wachtürmen versehen. Dahinter wurde eine Reihe von Kastellen angelegt, die ebenfalls in Stein gebaut wurden.

Die Konzentration von militärischer Macht zur Sicherung der Außengrenzen führte jedoch zu innenpolitischen Problemen. Die Donau-Legionen erhoben im Laufe der Jahrhunderte zahlreiche Usurpatoren und stürzten das Reich damit immer wieder in fatale Krisen.

Schwarzes Meer und Vorderasien

Das Schwarze Meer bildete einen wesentlichen Teil des römischen Limes in Vorder-Asien. Im Norden auf der Krim bestand das halb-autonome bosporanische Reich. In den Gewässern patrouillierten zwei Flotten:

- Classis Pontica

- Classis Mosesica

Von kleinen Stützpunkten in befestigten Hafenstädten aus kontrollierten sie so den Seehandel. Zu Land nutzten sie Armenien als Pufferstaat gegen das Reich der Parther. Im Osten der heutigen Türkei lag damals die im Jahr 17 n. Christus gegründete Provinz Kappadokien.

Die Provinz war permanent mit zwei Legionen besetzt. Diese kontrollierten vor allem die beiden Hauptstraßen durch die Region:

- Ost-West-Achse vom Kaukasus nach Ankara

- Nord-Süd-Achse von Trapezunt nach Antiochia

Der römische Limes bestand in diesem Teil des Imperiums aus zahlreichen Grenzfestungen. Bis in das 6. Jahrhundert hinein blieb der Grenzverlauf durch Armenien fast unverändert. Rom selbst war zu diesem Zeitpunkt schon mehrfach geplündert worden.

Limes Orientalis im Nahen Osten

Der Limes des Römischen Reiches im Nahen Osten bestand nicht aus einer durchgehenden Linie. Doch die Römer sicherten wichtige Handelsrouten. Außerdem patrouillierten sie auf den großen Flüssen Euphrat und Tigris.

Ihren Fokus legten sie dabei auf wirtschaftlich interessante Regionen. Große Bedeutung hatte die Sicherung von befestigten Städten mit Garnisonen. Außerdem kontrollierten die Römer wichtige Brücken und Engpässe mit Wachtürmen oder Kastellen.

Eine Besonderheit des römischen Limes Orientialis waren die Patrouillen auf Kamelen bis tief in die Wüste. Dabei gelangten römische Einheiten bis in Gebiete des heutigen Saudi Arabien.

Der römische Limes wurde an den Rändern von Syrien gut gesichert, denn die Parther und die Sassaniden stellten eine permanente Bedrohung dar. Eine bedeutende Grenzfestung war Dura Epos auf einem Plateau über dem Euphrat.

Limes in Nord-Afrika

Das römische Imperium verfügte über eine lange Grenze in Nord-Afrika. Doch eine durchgehende Grenzlinie von Osten nach Westen gab es auf diesem Kontinent nicht.

Die Strategie der römischen Kaiser richtete sich vielmehr auf eine Kontrolle von bedeutenden Handelszentren und -straßen. Eine weitere Besonderheit der Grenzsicherung in Nord-Afrika war der niedrige Anteil an regulären Truppen.

Bereits unter Kaiser Trajan befand sich beispielsweise nur noch eine römische Legion in Ägypten. Die Grenzsicherung wurde deshalb zu großen Teilen von Hilfstruppen getragen:

- In Ägypten konzentrierten sich die Grenztruppen in Alexandria und in einigen kleinen Kastellen entlang des Nils.

- In Libyen wurde die große Hafenstadt Leptis Magna durch einen tief gestaffelten Riegel an Kastellen gesichert. Diese Werke sollten auch den Handel kanalisieren.

- In Tunis und Algerien wurden durchgängige Grenzbefestigungen gefunden. Diese Sperranlagen weisen eine Ähnlichkeit zum Hadrianswall auf und schützten bedeutende landwirtschaftliche Regionen. Dort wurde Nahrung produziert, die für die Grundversorgung der Hauptstadt wichtig war.

- In Marokko konzentrierte sich die römische Grenzsicherung ebenfalls auf die wirtschaftlich attraktiven Küstenregionen.

Viele der östlichen Provinzen hatten gemein, dass die regulären Truppen an einem Punkt gebündelt wurden. Dabei handelte es sich dann um Hafenstädte. Diese bildeten zugleich auch die Operationsbasis für Flottenverbände wie die Classis Alexandrina.

Dies hatte den Vorteil, dass ein strategischer Punkt von einer größtmöglichen Truppe aus Landstreitkräften und Marine-Infanterie verteidigt werden konnte. Mit einer solchen Strategie ist der gänzliche Verlust der Provinz bei schweren Angriffen oder Aufständen weniger wahrscheinlich.

Darüber hinaus verfügte man über eine gesicherte Nachschublinie über das kontrollierte Mittelmeer. Von solchen Choke Points ging dann die Kontrolle der alten Römer aus. In Nord-Afrika zeigte der römische Limes deshalb zwar eine ganz eigene Ausprägung, doch auch dieses Modell war entscheidend von den bewährten strategischen Prinzipien geprägt.

Inhaltsverzeichnis von Frag Machiavelli

„Habe ich meine Rolle gut gespielt? Nun so klatscht Beifall!“

(Augustus – letzte Worte)

Vorzeit

| Name | Rolle |

|---|---|

| Gott | / |

| Satan | Dämon |

| Metatron | Erzengel |

| Azrael | Erzengel |

| Michael | Erzengel |

| Gabriel | Erzengel |

| Raphael | Erzengel |

| Uriel | Erzengel |

| Raziel | Erzengel |

| Luzifer | Dämon |

| Samael | Dämon |

| Lilith | Dämonin |

| Nemesis | Dämonin |

| Baphomet | Dämon |

Frühantike

Antike

Spätantike

Frühmittelalter

| Name | Rolle |

|---|---|

| Chlodwig I. | König des Frankenreichs |

| Benedikt von Nursia | Priester |

| Gregor der Große | Papst |

| Abu Bakr | Feldherr |

| Karl Martell | Hausmeier / Feldherr |

| Pippin III. | König des Frankenreichs |

| Karl der Große | Kaiser des Frankenreichs |

| Ludwig I. der Fromme | Kaiser des Frankenreichs |

| Ludwig II. der Deutsche | König des Ostfrankenreichs |

| Karl der Kahle | König des Westfrankenreichs |

| Ragnar Lodbrok | König der Wikinger |

| Alfred der Große | König von England |

| Karl III. der Dicke | Kaiser des Frankenreichs |

| Konrad I. | König des Ostfrankenreichs |

| Olga von Kiew | Apostelin |

| Heinrich I. | König des Ostfrankenreichs |

| Otto I. der Große | Kaiser des Ostfrankenreichs |

| Otto II. | Kaiser des Ostfrankenreichs |

| Harald Blauzahn | König der Wikinger |

| Erik der Rote | Entdecker der Wikinger |

| Sven Gabelbart | König von England |

| Otto III. | Kaiser des Ostfrankenreichs |

| Leif Eriksson | Entdecker der Wikinger |

| Heinrich II. (HRR) | Kaiser des Heiligen Römischen Reichs |

| Knut der Große | König von England |

| Konrad II. | Kaiser des Heiligen Römischen Reichs |

| Heinrich III. (HRR) | Kaiser des Heiligen Römischen Reichs |

Hochmittelalter

| Name | Rolle |

|---|---|

| Heinrich IV. (HRR) | Kaiser des Heiligen Römischen Reichs |

| Harald Hardrade | König der Wikinger |

| Wilhelm der Eroberer | König von England |

| Gregor VII. | Papst |

| Urban II. | Papst |

| Anselm von Canterbury | Priester |

| Gottfried von Bouillon | Kreuzritter |

| Bernhard von Clairvaux | Priester |

| Eleonore von Aquitanien | Herzogin |

| Heinrich der Löwe | Herzog im Heiligen Römischen Reich |

| Friedrich I. Barbarossa | Kaiser des Heiligen Römischen Reichs |

| Thomas Becket | Priester |

| Sultan Saladin | Feldherr |

| Richard Löwenherz | König von England |

| Johann Ohneland | König von England |

| William Marshal | Ritter |

| Friedrich II. der Staufer | Kaiser des Heiligen Römischen Reichs |

| Rudolf I. von Habsburg | König des Heiligen Römischen Reichs |

| Adolf von Nassau | König des Heiligen Römischen Reichs |

Spätmittelalter

| Name | Rolle |

|---|---|

| William Wallace | Aufständischer |

| Robert the Bruce | König von Schottland |

| Jaques de Molay | Häretiker / Templer |

| Schwarze Prinz | Feldherr |

Frühe Neuzeit

19. Jahrhundert

20. Jahrhundert

| Name | Rolle |

|---|---|

| Theodore Roosevelt | US-Präsident |

| Leo Trotzki | Politischer Philosoph |

| Woodrow Wilson | US-Präsident |

| Manfred von Richthofen | Offizier |

| Lawrence von Arabien | Agent |

| Lenin | Diktator / Sowjetunion |

| Josef Stalin | Diktator / Sowjetunion |

| Mussolini | Diktator / Italien |

| Adolf Hitler | Diktator / Deutschland |

| Simo Häyhä | Offizier |

| Erich von Manstein | Offizier |

| Erwin Rommel | Offizier |

| Georgi Schukow | Offizier |

| Mao Zedong | Diktator / Militärtheoretiker |

| Konrad Adenauer | Deutscher Bundeskanzler |

| Nikita Chruschtschow | Diktator / Sowjetunion |

| Vo Nguyen Giap | Offizier |

| Ludwig Erhard | Deutscher Bundeskanzler |

| Leonid Breschnew | Diktator / Sowjetunion |

| Carlos Marighella | Aufständischer / Militärtheoretiker |

| Kurt Georg Kiesinger | Deutscher Bundeskanzler |

| Willy Brandt | Deutscher Bundeskanzler |

| Helmut Schmidt | Deutscher Bundeskanzler |

| Juri Andropow | Diktator / Sowjetunion |

| Helmut Kohl | Deutscher Bundeskanzler |

| Michail Gorbatschow | Diktator / Sowjetunion |

Sonstiges: Blog-Beiträge

| Name | Epoche |

|---|---|

| Steinschleuder | Frühantike |

| Primitivbogen | Frühantike |

| Griechische Phalanx | Frühantike |

| Makedonische Phalanx | Frühantike |

| Römische Ritter | Frühantike |

| Römische Legionäre | Frühantike |

| Römische Formationen | Frühantike |

| Pyrrhussiege | Frühantike |

| Keltische Krieger | Frühantike |

| Germanische Krieger | Frühantike |

| Divide et Impera | Frühantike |

| Prätorianer | Antike |

| Römischer Limes | Antike |

| Hunnen | Spätantike |

| Panzerreiter | Frühmittelalter |

| Wikingerschiffe | Frühmittelalter |

Sonstige: Drittes Reich

| Name | Zuordnung |

|---|---|

| Wilhelm Keitel | Wehrmacht / OKW |

| Gerd von Rundstedt | Wehrmacht / Heeresgruppe |

| Fedor von Bock | Wehrmacht / Heeresgruppe |

| Walter Model | Wehrmacht / Heeresgruppe |

| Heinz Guderian | Wehrmacht / Panzer |

| Hermann Hoth | Wehrmacht / Panzer |

| Otto Carius | Wehrmacht / Panzer |

| Karl Dönitz | Wehrmacht / U-Boot |

| Günther Prien | Wehrmacht / U-Boot |

| Otto Kretschmer | Wehrmacht / U-Boot |

| Joachim Schepke | Wehrmacht / U-Boot |

| Werner Mölders | Wehrmacht / Jagdflieger |

| Adolf Galland | Wehrmacht / Jagdflieger |

| Erich Hartmann | Wehrmacht / Jagdflieger |

| Paul Hausser | Waffen-SS |

| Sepp Dietrich | Waffen-SS |

| Theodor Eicke | Waffen-SS |

| Felix Steiner | Waffen-SS |

| Hermann Fegelein | Waffen-SS |

| Joachim Peiper | Waffen-SS |

| Michael Wittmann | Waffen-SS |